Reportagem especial feita colaborativamente por Daphne Maria, do Olhos Jornalismo e Wanessa Oliveira, da Mídia Caeté, dentro do projeto Acessibilidade Jornalística: o problema que ninguém vê, vencedor do Desafio de Inovação do Google News Initiative (GNI) de 2021, revela o duplo desafio das mulheres cegas para garantir espaço na sociedade

Preparar um café da manhã, pegar um ônibus, morar sozinha. Quando se trata da busca por autonomia para mulheres cegas e com baixa visão, o tamanho do passo é bem particular para cada uma. Ao mesmo tempo, os problemas sociais enfrentados, do capacitismo à falta de acessibilidade, das imposições colocadas para pessoas com deficiência visual àquelas que atravessam também questões de gênero: há ainda muitos desafios para que a autonomia aconteça.

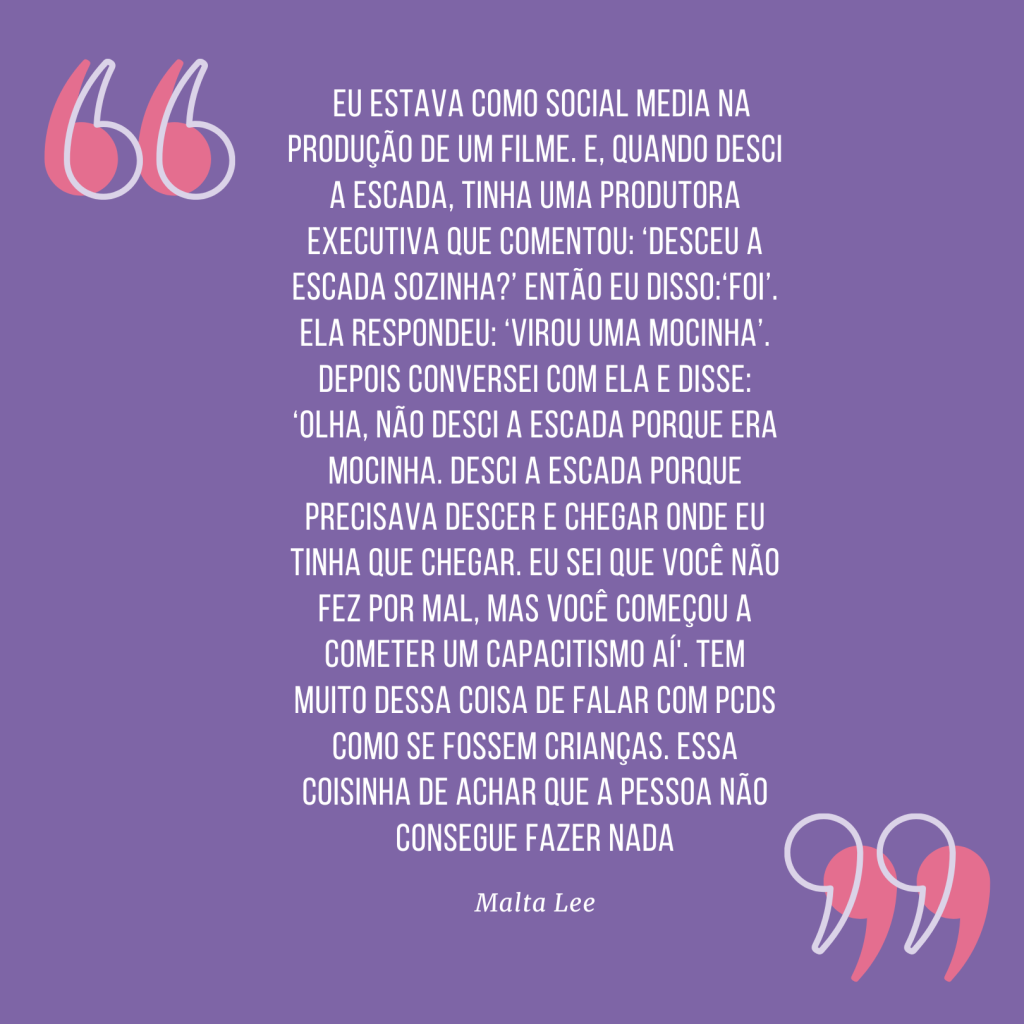

É nos palcos da vida que a cantora Malta Lee verdadeiramente se encontra. Quem olha de longe não imagina os caminhos que ela teve que percorrer e as questões que ainda enfrenta para alcançar espaços que são dela por direito. Sair de casa, ir à faculdade, se locomover pela cidade ou até mesmo convencer os familiares de que o cuidado em excesso reproduz capacitismo foram algumas das inúmeras barreiras quebradas desde que recebeu o diagnóstico de baixa visão.

Mesmo com a ampliação dos debates, mulheres sem deficiência ainda lidam, em seu cotidiano, com problemas estruturais: diferença salarial, violência sexual, feminicídio, divisão do trabalho em casa, baixa representatividade na política. Fatores que dificultam a busca por igualdade social e direito à existência plena. Essa realidade é ainda mais complicada na vida para mulheres cegas ou com baixa visão, como é o caso de Malta.

A cantora de pop rock teve que se adaptar após receber o diagnóstico de visão monocular. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a visão monocular ou subnormal é caracterizada quando a pessoa tem visão igual ou inferior a 20%. Diante do diagnóstico, em 2015, inúmeras foram as transformações em sua vida. Na verdade, não só na sua, mas também de seus familiares, que também precisaram reaprender a lidar com a situação, não confundindo o cuidado com o cerceamento de suas escolhas e seus espaços.

Quem olha de longe a cantora Malta Lee não imagina os caminhos que ela teve que percorrer e as questões que ainda enfrenta para alcançar espaços que são dela por direito (Foto: Wanessa Oliveira/Mídia Caeté)

No entanto, a defesa de sua autonomia sobre a vida e seus desejos, enquanto mulher adulta, independente e emancipada, precisaram começar por ela mesma. De 2015 até 2019, Malta passou a maior parte da vida em casa, sem interação social. Era como se sua história tivesse dado uma pausa. Não sabia acessar as tecnologias assistivas, usar o celular ou trabalhar utilizando o computador. Só a partir de 2019, quando começou a frequentar a Escola de Cegos Cyro Acioly, no Centro de Maceió, sua trajetória mudou.

“Minha mãe não demonstra muito os sentimentos, mas sei que ela fica muito preocupada, querendo tomar decisões e eu falo: ‘não é assim’. Depois ela fala uma coisa e diz ‘aí você vê depois o que você quer’. Quando passei a ir na Cyro Acioly, com transporte de pegar e levar, costumo dizer que fui desembestando pelo mundo, mas a sensação que tive é que inconscientemente não estavam aceitando as decisões. Até pra fazer a inscrição na Cyro, tive que ir só”, relembra a cantora que também é social media e estudante de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

A psicóloga Mariana Verçosa, especializada em Saúde Mental pela Universidade Tiradentes, conta que os pais ou familiares têm papel crucial para garantir o acesso à autonomia ou colaborar negativamente para as pessoas com deficiência vivam, de certo modo, enclausuradas, não emancipadas e com pouco convívio social.

“O problema dos pais nesse tipo de atitude se expressa em vários sentidos, mas o maior deles é a infantilização. Os pais já são a primeira referência. Então as falas, as atitudes dos pais vão reverberar e influenciar de algum modo na vida dessas filhas, na vida dessas mulheres cegas. Primeiro por meio das próprias palavras, dos próprios termos ditos. Como: está na hora da sopinha, está na hora da comidinha, essa é a sua roupinha, vamos escolher o penteadinho pra você ficar bonitinha”, exemplifica a psicóloga.

Ainda que possam agir de forma inconsciente, alguns pais, familiares e até amigos de pessoas com os mais variados tipos de deficiência podem colocar as pessoas com deficiência (PCDs) em situações constrangedoras. E isso pode ocorrer de diversas maneiras: seja invadindo sua privacidade, protegendo exageradamente, mesmo depois de a filha virar adulta, fazendo chantagens emocionais e tentando controlar cada passo. Eles também se sentem no direito de opinar sobre tudo. Ao exagerarem na superproteção e até mesmo no autoritarismo, esse tipo de laço acaba impactando principalmente a vida da mulher com deficiência. Os três “as” – autoestima, autoconfiança e autonomia são duramente afetados.

Para a psicóloga Mariana Verçosa, os pais ou familiares têm papel crucial para garantir o acesso à autonomia (Foto: Arquivo Pessoal)

“Quando a guarda passa a ser excessiva, quando cuidado passa a ser excessivo, intenso e sufocador, esse tipo de comportamento, de conduta dos pais se deve basicamente a dois pontos principais: o primeiro deles é o despreparo e o desconhecimento em relação a suas filhas que, apesar dessas mulheres serem cegas, são pessoas. É muito importante que possa, de alguma forma, existir suporte adequado também para esses pais, a fim de que eles entendam que filhos e filhas com deficiência são pessoas que vão ter suas jornadas, suas histórias, suas escolhas e precisam ser respeitadas. Não é a filha com deficiência, não é a deficiência. Não é a mulher cega. Não é a cegueira. É uma pessoa”, defende a profissional.

É justamente esse tipo de cuidado em excesso que a professora adjunta no Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense (UFF) e doutora em Antropologia Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFJR), Olivia Von Der Weid, abordou em um artigo intitulado: “Entre o cuidado e a autonomia: deficiência visual e relações de ajuda”.

As relações de cuidado e ajuda nas interações entre deficiência e não deficiência são tanto antídoto quanto veneno: podem ampliar a capacidade de agência dos sujeitos por meio do reconhecimento da interdependência como também podem servir para perpetuar a lógica perversa de dominação e exclusão que, na cegueira, se constrói pela imobilização dos corpos. Em português, a própria palavra cuidado, dependendo do uso em que é empregada, carrega a ambiguidade entre dependência e autonomia uma vez que remete tanto à ideia de ser atencioso com o outro quanto à dimensão do risco (…)

Risco parece ser uma palavra constante nessa busca pela autonomia como mulher cega ou com baixa visão. De acordo com estudo feito pelo do Fundo de Populações da Nações Unidas (UNFPA), de 40% a 68% das mulheres com deficiência sofrerão violência sexual antes dos 18 anos. Malta Lee perdeu as contas de quantas vezes já ficou suscetível à violência por ser mulher e ter baixa visão. Para ela, é como se a vulnerabilidade enquanto PCD duplicasse o sentimento de medo.

“Já passei por muita coisa. Uma vez subi em uma moto achando que era mototáxi e o homem claramente tentou se aproveitar, mas consegui sair da situação. Infelizmente, muitas de nós sofrem constantemente abusos psicológicos, emocionais e, infelizmente, também sexuais. Mas eu não vou me limitar. Comecei a ter autonomia, a aprender muita coisa sobre tecnologia e conhecer pessoas com deficiência visual. Também vejo como muitos, infelizmente, se limitam pela educação que recebem”, lamenta Lee.

A estudante de Jornalismo da Ufal, vendedora autônoma e dona de casa Cecília dos Santos também enfrentou uma longa curva para se readequar à nova condição desde que enfrentou, há sete anos, a perda de visão, em razão de um glaucoma diagnosticado tardiamente. Primeiro, ela precisou aceitar sua nova condição, reaprender a andar e, finalmente, acessar um espaço que ensinasse sobre acessibilidade e encontrasse acolhimento verdadeiro.

“Foi difícil. Esse período que fiquei em um ano foi tentando aceitar. Ter que aceitar ter que andar com uma pessoa do meu lado. Aceitar não andar na cozinha. Mas, neste ano, já em casa, comecei a aceitar. Antes eu não aceitava. Vou fazer minha comida. Na primeira comida, eu espalhei ketchup por toda a cozinha. Batia muito o rosto. Não sabia fazer defesa. Esqueci que não estava enxergando. Foi uma mudança muito radical pra mim que enxerguei a vida toda. Minha irmã me levou para escola de cego. Me matriculei. Na primeira vez não consegui ficar porque achei que aquela realidade não era a minha”, relembra a universitária.

A estudante de Jornalismo, vendedora autônoma e dona de casa Cecília dos Santos enfrentou uma longa curva para se readequar à nova condição desde que enfrentou, há sete anos, a perda de visão, em razão de um glaucoma diagnosticado tardiamente (Foto: Wanessa Olivera/Mídia Caeté)

Pouco tempo depois, Cecília, conhecida como Cila entre os amigos, entrou na universidade, para cursar Jornalismo. Malta, que já havia interrompido um curso anterior, também decidiu estudar, desta vez Psicologia. E, dentre todas as particularidades de suas histórias, ambas encontraram desafios bem comuns ao se depararem e exporem também as falhas dentro da instituição.

“É um desafio muito grande porque acessibilidade não existe. Falo de toda forma arquitetônica. De tudo mesmo. Difícil ir do ponto ao bloco da Ufal. A gente tem que ficar pedindo ajuda e meu companheiro vai comigo, pois ainda não tenho autonomia para andar na rua”, relata Cecília. “Um dia vou andar, derrubar mais essa barreira, mas ainda me assusto com os carros. Lá na Ufal não é acessível de jeito nenhum. Não tem acessibilidade nenhuma, para nenhum deficiente. Muito buraco, muita lama, muito alto, então a gente fica pedindo ajuda. A dificuldade maior é essa. Na sala de aula, outra aventura, uma vez que os professores não estão preparando para nós, deficientes visuais, principalmente”, ressalta a futura jornalista.

O advogado Julio Swartz, especialista em Direito das Pessoas com Deficiência e membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Alagoas, relata todo o histórico que coloca o Brasil hoje como um dos países que mais têm legislação para pessoas com deficiência. Embora ainda haja muito o que se conquistar.

“Esse reconhecimento da capacidade das pessoas com deficiência de tomar as próprias decisões e ser uma pessoa independente da sociedade é muito interessante porque era isso que pregava a carta de 2006 da ONU: que a pessoa com deficiência fosse protagonista da sua própria vida e no que acontece, na realidade, além do preconceito é a quebra de barreiras, que era o que mais eles pediam. Porque a nossa sociedade impõe inúmeras barreiras para a pessoa com deficiência. Nesse caso, nada mais justo do que quebrar essas barreiras e tornar esses membros da sociedade cada vez mais ativos, como deve ser por direito. Eles querem trabalhar, ter filhos, pagar imposto de renda. Como a maioria, querem, sim, produzir, serem membros ativos da sociedade e esse é o objetivo de todo mundo”, destaca o especialista.

A vice-presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB), Ingrid Mendonça, conta que já teve sua capacidade para tomada de decisão colocada à prova (Foto: Arquivo Pessoal)

“Fiz parte, como candidata, nas eleições municipais, na cidade de Manaus. Não fui eleita, mas foi uma experiência ímpar na minha vida e tive a oportunidade de observar de dentro do partido que, ao mesmo tempo, foi um partido muito inclusivo e me acolheu enquanto mulher e enquanto pessoa com deficiência, mas sempre tem aqueles membros que a gente percebe um olhar insensível, um julgamento de incapacidade. A gente vive muito isso, como se você estivesse lá pra pra meramente cumprir uma cota, porque os partidos hoje são basicamente obrigados a cumprir alguns requisitos de diversidade mas, apesar dos avanços, a gente precisa avançar ainda mais para que ganhemos o espaço que é, de fato, nosso”, projeta a presidente da entidade.

Saiba mais:

Esta é uma produção coletiva realizada em parceria pelas mídias independentes do Nordeste: Marco Zero Conteúdo (PE), Eco Nordeste (NE), Mídia Caeté (AL), Olhos Jornalismo (AL), Agência Retruco (PE), Agência Diadorim (PE), Revista Afirmativa (BA), Agência Saiba Mais (RN), Newsletter Cajueira (NE) e Malamanhadas (PI), na edição de podcasts.

Todos os produtos do projeto Acessibilidade jornalística: um problema que ninguém vê estão disponíveis no www.lumeacessibilidade.com.br.